過熱水蒸気新技術研究会

【企画趣旨】

大阪科学技術センターでは、2007年より「過熱水蒸気による食の研究会」として、食を中心とした新しい事業、商品、サービス並びに食生活の創出や、新たな研究による作用、効果の発見及びメカニズムの解明に対して、これら目標達成のため、異業種交流による創造的知見の発展・融合あるいは協業、共同開発等のきっかけ作りの場として活動してきました。

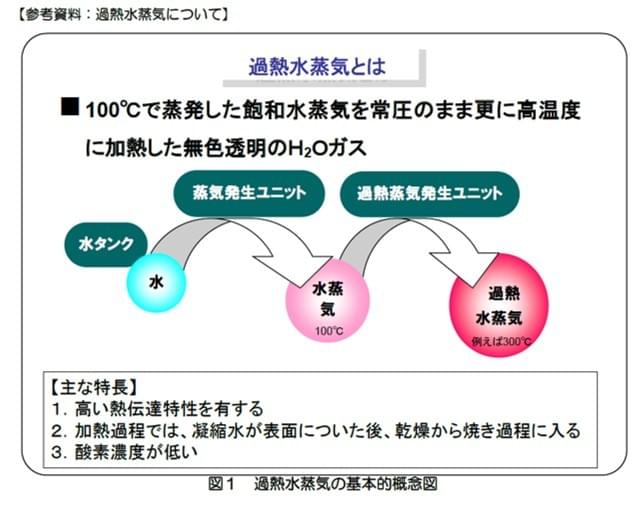

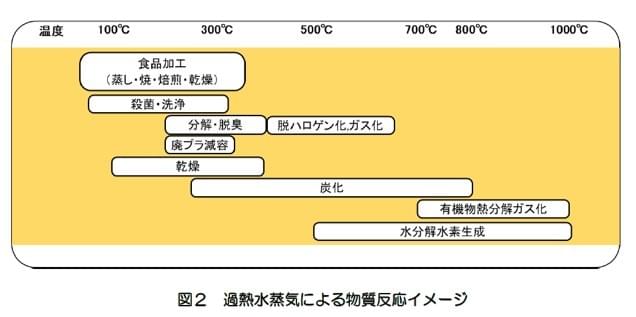

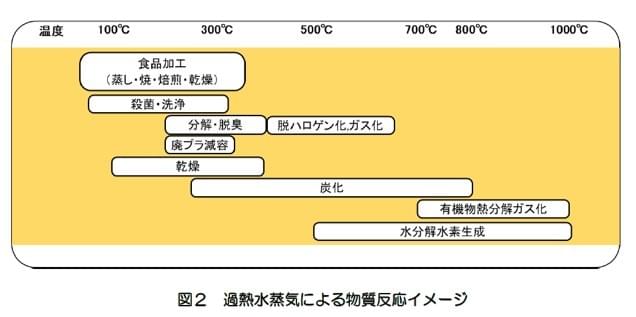

昨今、過熱水蒸気の発生装置も1000℃超の高温を数度で制御する発生機が開発されており、食品業界のみならず、工業の世界でも注目を集めてきています。その為、本研究会も食を中心としていた研究会から、工業応用も含めた研究会へ発展的改変を行い、日本で初めての過熱水蒸気の大型研究会に育て、過熱水蒸気の普及を支援し、社会的貢献をすることを目指します。ぜひご参加、ご協力をよろしくお願い致します。

(注:ここで過熱水蒸気と記載していますが、気体の材料は水のみならず他媒体も含んでも良いと考えています)

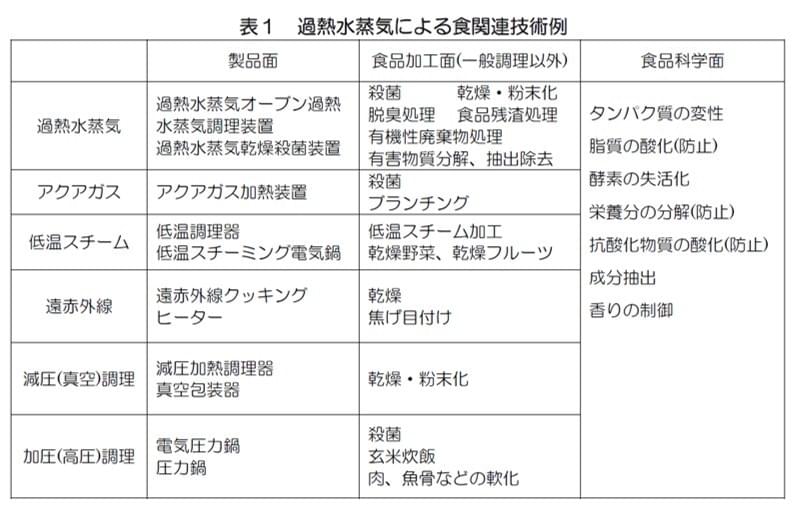

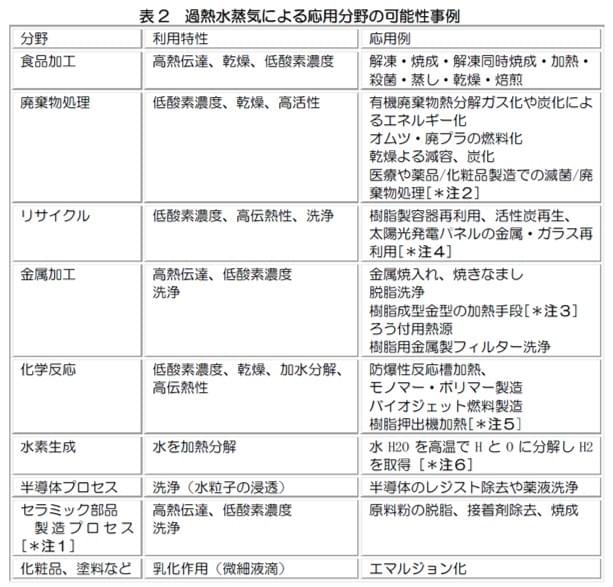

【応用分野:過熱水蒸気の可能性】

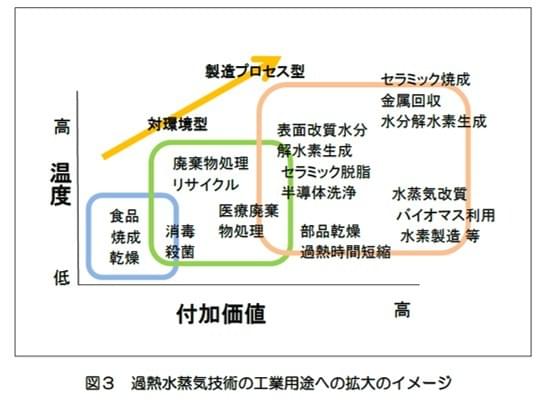

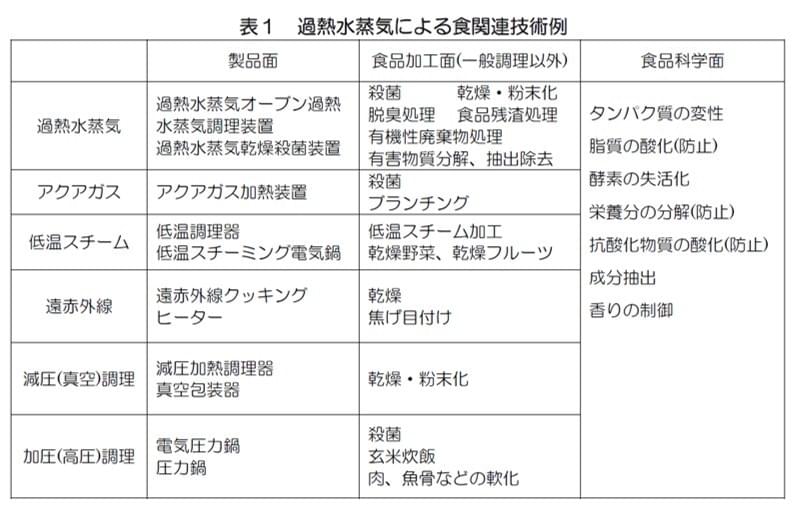

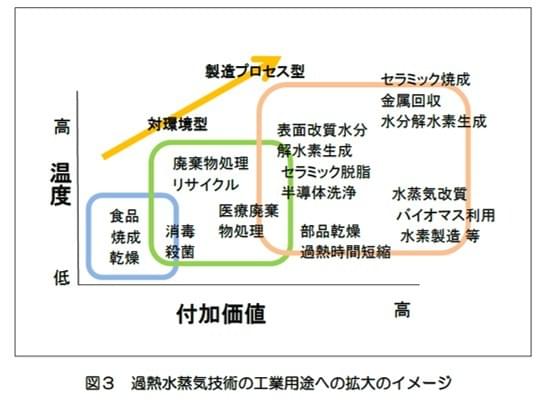

「過熱水蒸気新技術研究会」は、これまでの「‘食’の研究会」に対して、過熱水蒸気技術の工業応用への可能性に関する話題を積極的に取り上げていきます。

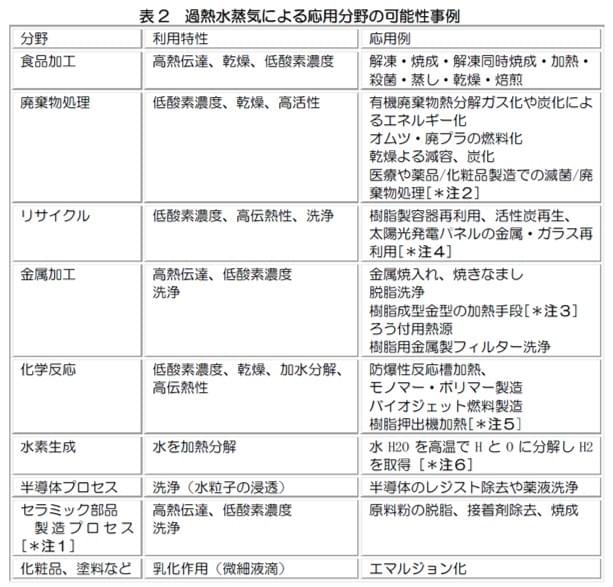

対象となる応用分野例には、廃棄物処理や金属・セラミックに対する製造技術など、下表の様な例があります。

[*注1]

セラミック製品用途への使用の可能性

セラミックコンデンサ等の電子部品や自動車の自動運転に必要な各種アンテナ保持材としての用途が広がっています。

用途事例①:セラミック原料粉は砥石切削により粉末を作成しています。この原料粉作成時に冷却と潤滑を行う油を入れて行っていますが、後工程で油成分を除去する脱脂が必要となります。熱風では発火のおそれがありますが、過熱水蒸気では低酸素なのでその心配がなく、かつ迅速に脱脂できる可能性があります。通常の脱脂温度領域は300~400℃です。

用途事例②:粉から成型品にするには接着剤をまぜて形をつくります。その後の工程で、形状を保持したまま接着剤を除去する必要があり、過熱水蒸気高熱伝導特性を生かして、中心部まで熱を早く伝えられる可能性があります。通常400~600℃程度まで徐々に温度上昇させます。

用途事例③:セラミックを最後に焼き固める工程としての焼成があります。低酸素、高熱伝導などこれに過熱蒸気が使用できる可能性がありますが、通常1600℃が必要です。この高温が出せ、安定して使える機器を開発している企業があります。

[*注2]

医療や薬品・化粧品製造における滅菌および廃棄処理用途に使用できる可能性があります。

用途事例①:病院における血液がついた廃棄物や、臓器および移植用細胞の不要物処理装置として高熱伝導による殺菌、滅容等に適用できる可能性があります。通常使用温度領域は300~500℃です。

用途事例②:医薬品や化粧品等人体に使用するものの開発を行うところでは、色々なものの廃棄が重要です。実験動物等も最後は完全廃棄としなければならなく、その処理装置として過熱蒸気が有望です。低酸素なので、条件によりますが気化なども可能です。通常使用温度領域は300~500℃です。

用途事例③:有機廃棄物を高温熱分解してガス化し、ガスエンジンの燃料として発電します。木質廃材での発電所建設が進んでいます。

[*注3]

樹脂成型用金型の加熱手段として有望で、すでに使用されている事例があります。

樹脂成型は溶融樹脂を金型に注入して、次に冷却して固形化してから取り出します。そして、次の成型品を製造するには、また過熱ー樹脂注入ー冷却ー取り出しのサイクルを繰り返します。加熱と冷却をいかに早く繰り返すかが生産性を上げるポイントであり、過熱水蒸気による高熱伝導効果を用い、金型の急昇温かつ正確な温度管理を可能とします。通常使用温度領域は400~600℃です。

[*注4]

用途事例①:寿命をむかえた太陽光発電パネルの樹脂部品を加水分解除去して、ガラス・シリコン・金属を取り出すリサイクルが実用化されています。

用途事例②:使用済活性炭吸着物を加水分解除去して再生することが実用化されています。

[*注5]

用途事例①:防爆性反応槽を高温化して化学反応を高速化する。耐熱性樹脂製造やバイオジェット燃料開発に適用される見込み。

用途事例②:耐熱かつ高強度樹脂製造の押出機高温化に適用。

[*注6]

用途事例①:水を電気分解して水素を取り出すことができるが多量の電気を使用することになる。水は水素と酸素で構成されているが、高温化した過熱蒸気では幾分水素と酸素が分離してきており、その水素を抽出する開発が進められている。

[*注7]

飲食チェーン店や食品工場の食物残渣および各種生産工場の有機物廃材は現在熱却処分されていますが大量のCO₂を排出します。加熱水蒸気で炭化処理すればCO₂は発生せず、炭化物は燃料化したり土壌改質材として再利用できます。

[*注8]

CO₂発生を抑制する目的として、自動車の電気化が進められています。EVカーやハイブリッドカーおよび燃料電池車ですが、その生産工程においてもCO₂発生の抑制が求められています。過熱水蒸気はCO₂を発生しない熱源として、また生産性を高める手段として、電動自動車用部品の生産工程に導入されつつあります。洗浄・乾燥・ロウ付熱源・ゴム加硫・金属の絶縁被膜形成・電池用材料の焼成等に効果が得られています。

【運営体制】

・会 長: トクデン株式会社 特命担当 エグゼクティブアドバイザー 外村 徹

・副 会 長: 多田プラスチック工業株式会社 取締役 営業部部長 中口 晋五

・事 務 局: 大阪科学技術センター 技術振興部

・幹 事 会: 幹事会にてプログラム等立案

・学識委員: 大阪公立大学 教授 伊與田 浩志

大阪府立大学 名誉教授 宮武 和孝

【活動内容】

・研究会: 年間3回程度 (その内 1回は見学会を検討)

・幹事会: 年間3回程度 研究会の企画及び運営方針協議

・2年間を1期として開催予定 (第5期は2024ー2025年度)

【第5期(2024ー2025年度)の活動目標】

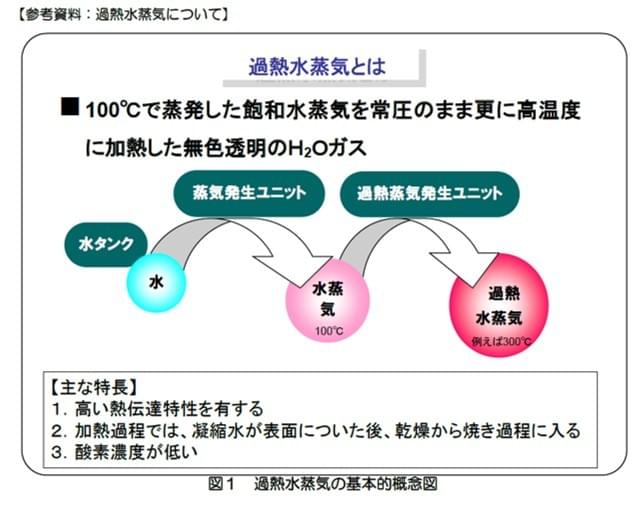

第1期では、「過熱水蒸気新技術」として、従来の食品分野に加え、新たに「食」の領域を超えた活動をしていくために、過熱水蒸気の特性(基本物性、超臨界、亜臨界、マイクロバブル水、水素水など)を見つめ直すことを通して、工業用途への応用を取り上げてきました。

続く第2期では、前期の活動を発展させるべく、より本格的/具体的に、多種多様な工業応用の可能性/適用事例を取り上げてきました。また、第3期、第4期では、持続可能性に資する過熱水蒸気のクリーンな特徴を生かした多様な応用技術の可能性や普及の調査研究を目指したほか、中核会員企業の保有技術を紹介しました。第5期では引き続き、応用技術の可能性や普及の調査研究のほか基礎研究の調査を継続します。さらに新しい分野として、過熱水蒸気の熱制御を利用した、化学反応や合成反応の可能性について調査研究をしてまいります。

研究会として、産学官や異業種との交流をはかるほか、プロジェクト化への支援を見据えた会員間の情報交換、ネットワーク作りを進めます。

【2025年度の活動について】

近年の過熱水蒸気発生装置は高性能製品(1000℃以上)が開発され、その技術は、食品加工だけでなく、工業応用としても注目を集めています。(「表面改質」「製造プロセス」「分離/生成・環境技術」「水素生成への適用事例」など)

その中で、依然として活用用途としての興味の高い食品加工・殺菌・乾燥などの制御用分野、過熱水蒸気のクリーンな特徴を生かした多種多様な応用技術の可能性/適用事例として工業利用や、新規な分野として、マイクロフローリアクション反応や薄膜形成や合成への応用の可能性の基礎研究事例などを取り上げ、過熱水蒸気の新たな用途展開や普及を支援する活動を行います。

●2025年度の研究会開催予定

第1回研究会(7月)、第2回(10月頃)、第3回(2026年1月頃)の研究会開催を予定しています。

【会 費】 大企業 年間10.12万円(税込)(賛助会員:8.8万円(税込))

中小企業 年間 6.6万円(税込)(賛助会員:5.72万円(税込))

大学・公的研究機関等の個人会員 年間 1.65万円(税込)

・会社、団体単位での入会を原則とし、会員は研究会に追加費用なしで複数名参加可能

(来場参加、オンライン参加ともに制限なし。但し会場都合により来場からオンラインに変更させていただく場合がございます)

・本研究会に参加をお申込み頂く際に、OSTEC賛助会員(OSTECの活動を支援いただき賛助いただく会員、年間10万円/1口)

にご入会いただくと研究会費の割引がございます。(また途中入会には会費割引有り)

・賛助会員には、1)当財団季刊誌「the OETEC」のご送付、2)賛助会員対象の講演会、見学会等のご案内

3)他の研究会参加費の賛助会員金額の適用、4)貸会場の会員割引などをさせていただきます。

下記「入会申込」よりお申込みください。

【事務局】

(一財)大阪科学技術センター 技術振興部

過熱水蒸気新技術研究会担当

TEL:06-6443-5320 FAX:06-6443-5319

E-mail: superheated-steam@ostec.or.jp